Ser extranjero

La desconocida historia de Jambo Ferreira en Curicó Unido y la filtración de Cristián Arcos en el plantel de San Lorenzo.

Cristián Arcos, revista De Cabeza

Jambo Ferreira Da Silva tiene un mérito difícil de igualar. Es el único brasileño malo para la pelota que he conocido. Un registro que no sólo incluye a futbolistas profesionales, sino a cualquier hijo de vecino. Por una condición mágica, innata, inexplicable, los brasileños nacen con un gen que les permite dominar el balón con propiedad, con magia y pericia, con un talento que se desborda. Todos, menos Jambo Ferreira Da Silva.

Que Jambo Ferreira fuera discreto con el balón no sería un gran inconveniente de no ser porque era futbolista profesional. Ahí la situación se complica. Jambo tenía además mala fortuna. Llegó a jugar a Curicó Unido en la funesta temporada de 1990, justo el año que descendimos a la Tercera División, sótano en el que estuvimos sumergidos por 15 años.

Jambo era delantero, pero no hacía goles. Era alto, pero no cabeceaba. Era moreno, pero no era veloz ni gambeteaba. Jambo Ferreira Da Silva era torpe con el balón en los pies, se desplazaba con parsimonia, como si cada movimiento fuera una proeza. Por estas características, rara vez fue considerado titular en el equipo que dirigía Manuel “El Coco” Rubilar, otrora lateral izquierdo del afamado equipo de Colo Colo que en 1973 fue subcampeón de la Copa Libertadores de América. Los titulares en el ataque eran Juan Santibáñez y Marcos Fuentes, apodado por la parcialidad como “Caballo de Palo”, por su escasa agilidad y certero cabezazo.

Con mi familia nos sentábamos durante décadas en el mismo sitio en el estadio La Granja. La galería de madera en el sector poniente, junto a la arboleda. Mi tata, mi abuela, mi padre, mis tíos, mi hermano y yo. La banca de los suplentes daba la espalda, precisamente, a esa zona. Los jugadores y el cuerpo técnico escuchaban cada uno de los improperios que surgían desde las gargantas iracundas de los hinchas cuando los resultados no se daban. Siempre admiré la fuerza de voluntad de los entrenadores y futbolistas de equipos chicos, esos donde el estadio nunca se llena. Pese a escuchar cada uno de los insultos y groserías, nunca contestaban. Con algunas excepciones. Recuerdo que una vez el Curi estaba siendo ampliamente superado por su rival de turno. Mi tío Alejandro, como siempre, saltaba de su butaca y gritaba, enardecido, furioso, ante cada acción de los jugadores albirrojos. Junto a la reja estaba Jerónimo Gallardo, arquero suplente, quien cansado de tanta crítica rabiosa, le respondió.

-Entra a jugar tú si quieres.

La carcajada de los partidarios fue instantánea. Apenas escuchó la respuesta del portero alternativo, mi tío bajó velozmente las escaleras y se enfrascó en una discusión con el cuidavallas. Mientras uno argumentaba que había pagado su entrada y tenía derecho a criticar el rendimiento de los jugadores, el de las manos enguantadas decía que el fustigador no sabía de lo que hablaba pues nunca había jugado al fútbol.

Jambo Ferreira no contestaba cuando lo increpaban. Mientras caminaba desde el camarín a la banca, los fanáticos le gritaban de todo. El moreno atacante levantaba su mano derecha. Quizás no entendía ninguna palabra. O tal vez era de verdad un tipo amable. Siempre respondía con una sonrisa y un saludo gentil.

Hablamos del inicio de la década del ’90. Chile acababa de salir de la dictadura. Una nueva nación trataba de levantarse, adquirir una identidad y un sentido colectivo. Cambiar de piel desde un régimen dictatorial a una aparente libertad no era fácil, sobre todo en un país que, más allá de los sistemas, mantenía su rasgo conservador. Se cometían excesos. Un hombre de raza negra, en una ciudad con poco más de 70 mil habitantes, era una peculiaridad, una extrañeza. El extranjero sentía esa condición, en los pequeños detalles pero también en las grandes decisiones. El tipo de tez oscura, como Jambo Ferreira Da Silva, escuchaba el permanente cuchicheo, ese murmullo incesante que lo perseguía tras cada paso.

* * *

Para junio del 2001 nunca me había subido a un avión en toda mi vida. La única vez que salí del país, antes de esa fecha, fue a finales del ‘91 cuando realizamos nuestra gira de estudios con mis compañeros del Liceo A3 Luis Cruz Martínez de Curicó. En un bus destartalado, que crujía dramáticamente en cada curva, viajamos a un pequeño pueblo de la provincia de Mendoza llamado Nihuil. Para esa diminuta comunidad la llegada de estos 32 adolescentes chilenos fue una verdadera revolución. Arribamos todos, famélicos y enjutos, con deseos de descubrir la vida, los vicios, los excesos, la sexualidad, las drogas y todo aquello que en nuestra ciudad era prohibido o mal visto. Seamos francos, para eso son las giras de estudios.

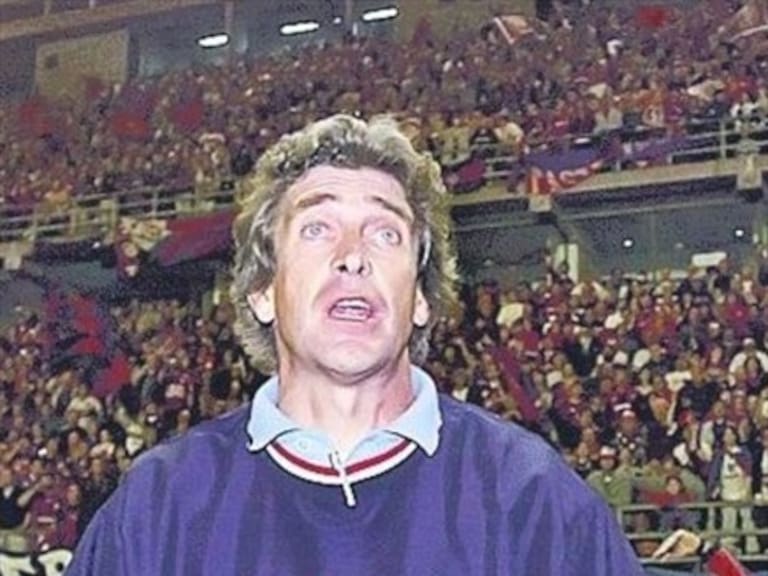

Mi historia era diferente para comienzos del milenio. Ya había egresado de la Universidad de Chile. Llevaba tres años trabajando en la sección Deportes del diario El Mercurio. Como todo novato en estas lides mis primeras misiones laborales eran las que todos rehuían: cubrir equipos chicos, campeonatos de escasa convocatoria, estadísticas o coberturas que a nadie le importaban mucho. Pero yo las hacía feliz. Estaba comenzando a cumplir el sueño de mi vida, que era escribir de lo que fuera, ojalá de deportes. Por eso cuando mi editor jefe Hugo Marcone me anunció que viajaría por tres días a Buenos Aires me tuve que contener para no festejar efusivamente. La tarea encomendada era atractiva. San Lorenzo de Almagro estaba a un punto de ser campeón, con un técnico chileno en la banca. Era Manuel Pellegrini, el mismo que un día se fue vilipendiado de la Universidad Católica por no ganar la corona, el que descendió con la Universidad de Chile por primera y única vez en su historia, el que dio la vuelta olímpica con Liga Deportiva de Ecuador, el que fue producto de mofa y sorna cuando fue proclamado como DT de los Gauchos de Boedo. Ahí estaba Pellegrini, el Ingeniero, a un paso de hacer historia. Ahí estaba yo, comenzando a escribir mi propia historia.

Llegué al aeropuerto muchas horas antes del despegue. No conocía las maniobras del protocolo así que traté de asegurarme. Pensé que de esa forma podía calmar mis nervios. Craso error. Al revés. Era todo nuevo para mí. Veía los rostros en la fila de espera y notaba sólo tranquilidad. Risas. Algunas caras que delataban cansancio. El único que parecía contrito y cariacontecido era yo. En aquel tiempo oír un acento extranjero era toda una novedad para mí. No conocía nada. No conocía a nadie.

Me demoré el triple de lo que me tardo hoy en superar los trámites de aduana. Preguntaba varias veces cada instrucción, tratando de simular calma. Lo único que conseguía era delatar aún más mi agitación.

Por suerte apareció mi colega y amigo Pablo Flamm, en ese tiempo reportero de Canal 13. Su conversación me serenó en el trayecto, sobre todo cuando incipientes turbulencias hicieron crepitar el avión durante el vuelo.

Nos despedimos con Pablo en el aeropuerto de Ezeiza. Él se quedó esperando su equipaje, diligencia inútil en mi caso pues viajé sólo con una minúscula mochila como valija.

* * *

La campaña del Curi no era buena. Después de cinco años donde el equipo rozó el título sin conseguirlo jamás, la temporada 1990 nos tocó jugar por primera vez la liguilla del descenso, entre seis equipos. Todos los partidos se disputaban a muerte, dejando la pierna, el alma y el corazón en la refriega de cada pelota. Pasaban las fechas y el cuadro curicano se enredaba peligrosamente en el pelotón de equipos que estaban peleando por mantenerse en la categoría.

Por eso el mal desempeño de Jambo Ferreira era aún más criticado. No teníamos margen de error. Convertir goles era de suma urgencia y este 9 que llegó de Brasil no la embocada. Seguía invicto. Pasaban los partidos y registraba cero gol en su estadística personal.

Pero, como lo dije antes, aparte de poco diestro con la pelota, Jambo Ferreira también tenía mala suerte.

Quedaban pocos partidos para el fin de temporada. Curicó recibía en nuestra cancha a Malleco Unido, otro equipo que necesitaba sumar unidades. En un partido bravo, friccionado, mal jugado, los de Angol nos convirtieron un gol en el comienzo del segundo tiempo. El técnico Rubilar ordenó el ingreso de los dos delanteros que mantenía como suplentes. Uno de ellos era Jambo Ferreira.

Las ocasiones de gol se multiplicaban. Curicó atacaba con insistencia. Malleco se defendía con gallardía mayúscula, hay que reconocerlo. La pelota merodeaba por la línea de sentencia, pero no la traspasaba.

De pronto vino un desborde desde la izquierda hacia el centro. Juanito Santibáñez, quien había formado dupla de ataque con Iván Zamorano en los albores de la carrera del histórico delantero nacional, envió un zapatazo en dirección a la portería. Llevaba un inevitable destino de gol, pero la pierna de un zaguero visitante desvió su trayectoria. Quienes estaban dentro del área quedaron desorientados con el descamino del balón. Todos, menos Jambo Ferreira. El brasileño intuyó de manera acertada, vio cómo el balón se fue al lugar preciso donde estaba parado. Trató de controlar la esférica con su pierna derecha, pero se le escapó algunos centímetros. Un defensor rival se lanzó con la pierna hacia adelante para evitar el remate del ariete. Jambo no sabía cómo definir. Sus erráticos movimientos nos hacían presagiar que la escena terminaría como todo el año, con la pelota lejos del pórtico, con el arquero embolsando, con el contrincante evitando la conquista. Pero no fue así. Jambo Ferreira ya estaba listo para terminar con su mala racha. Estiró su pierna derecha y con un puntazo dirigió el balón hasta el fondo del arco rival.

La pelota entró como en cámara lenta. El brasileño vio como por primera vez en la temporada una maniobra suya terminaba en gol. La explosión de la tribuna fue instantánea. Era el tanto del empate, de la esperanza, además de la primera celebración del delantero.

* * *

Salí y tomé de inmediato un taxi. Mi plan era asistir a la práctica de San Lorenzo y después irme a escribir al hotel para despachar el material reporteado lo más temprano posible. En mi planificación estaba robar minutos a mis quehaceres y poder caminar, descubrir, escudriñar por esa desconocida y enorme ciudad de la que tanto había leído y escuchado. Pese a no poner nunca un pie en Buenos Aires, podía recitar de memoria las calles del centro cívico.

-Hola amigo. Voy a la cancha de San Lorenzo, el Nuevo Gasómetro-, dije con seguridad.

El taxista se giró. Asombrado, me respondió con vehemencia.

-¿Estás seguro, pibe? Ese barrio es bravo.

No esperaba tal aterrizaje a la realidad. Insistí. Le repetí que ese era mi destino. La mitad del viaje consistió en una exposición detallada por parte del conductor sobre la miseria que rodeaba al Bajo Flores, el barrio donde se erigía el recinto del cuadro Santo. En mi memoria estaba alojada la historia del antiguo estadio Gasómetro, una gesta que conocí a través de un relato de Osvaldo Soriano. Este gran escritor argentino era fanático de San Lorenzo. En una carta dirigida a su colega uruguayo Eduardo Galeano, le transmitió cómo un día decidió ir a los terrenos donde alguna vez se emplazó el antiguo estadio, esa cancha donde forjó su idilio con la pelota y con la camiseta blaugrana. El coliseo había sido derrumbado. En su sitio se alzó un supermercado gigantesco de la cadena Carrefour. Pero Soriano no visitó solo el lugar. Lo acompañó su ídolo de infancia, José Sanfilippo, el Nene, goleador histórico de los Cuervos. Allí, entre las sardinas enlatadas, la salsa de tomates y los abarrotes varios, el delantero recreó para Soriano su gol más famoso, ese cuando venció a Antonio Roma, arquero de Boca Juniors.

De este Nuevo Gasómetro yo no conocía nada. Si bien había escuchado sobre la oscura leyenda e inseguridad del Bajo Flores, no pensé que fuera tan extrema como me juraba el chofer.

No eran tiempos de GPS ni satélites de ubicación instalados en los teléfonos celulares. Efectivamente, el entorno se veía peligroso. El conductor me dejó cerca de un portón de color anaranjado. Me aseguró que por ahí entraban los futbolistas cuando llegaban a la práctica. Todavía no eran las nueve de la mañana.

Le pagué la carrera y me di una vuelta por el lugar. Aún no llegaba ningún otro medio de comunicación. Vestía jeans, zapatillas, una polera celeste y una gorra con la lengua de los Rolling Stones. Junto a la puerta metálica asignada como el sitio de ingreso de los jugadores, apareció un guardia, vestido como cualquiera: pantalón de tela azul, zapatos negros, camisa celeste y un chaleco de un tono más oscuro. Lo vi merodear, entrar y cerrar el acceso. Pensé en acercarme y entablar una conversación con él. Adquirir algún dato que me sirviera para elaborar la crónica. Muchas veces las mejores historias provienen de las fuentes más inesperadas.

Me armé de valor y fui al encuentro del encargado de seguridad. Me presentaría. Le diría lo básico. Señor, cómo está, soy periodista chileno, vengo a cubrir el partido del fin de semana donde San Lorenzo puede ser campeón Claro, estamos tras la pista de Manuel Pellegrini. Sí, yo conozco al Ingeniero. Cuando él dirigía a Palestino en Chile, un club de menor convocatoria, me enviaban a las prácticas. Muchas veces era el único reportero en el lugar, así que el entrenador me ubicaba perfectamente. En mi cabeza tenía el diálogo preparado, incluso con las respuestas para generar confianza en la contraparte.

Pero algo inesperado sucedió.

* * *

Jambo logró salir del enredo de piernas que había entre él, un rival y el portero. Se levantó con torpeza y se fue directo a la esquina. Con los brazos arriba, la sonrisa perenne, el atacante parecía disfrutar su momento. Y como buen brasileño comenzó a improvisar unos pasos de baile con el banderín como ficticio compañero de pista.

Se movía con ritmo y soltura. Era lo mínimo que uno esperaba de un brasileño. Que fuera bueno para el fútbol y que en la danza se manejara como un experto. Bailoteaba con una danza que parecía haber sido ensayada con prolijidad. Como el baile era en el rincón del córner y daba a la tribuna, Jambo Ferreira no se percató que el juez del pleito, desconsiderado con el primer festejo del ariete, había anulado la jugada. Cobró posición de adelanto. El gol era viciado.

Los defensores de Malleco ya habían reanudado las acciones y se iban en demanda de nuestra portería, mientras Jambo Ferreira proseguía, absorto y concentrado, con su celebración particular. Mantenía los ojos cerrados, ejecutando con sus brazos ademanes armoniosos. Desde nuestro tablón veíamos cómo recitaba una tonada inaudible. El delantero continuaba su festejo propio.

-Negro, vuelve a jugar. Lo anularon-, gritó mi tío Alejandro, insensible con el momento estelar del centrodelantero. Jambo giró su cabeza y vio como el juego continuaba muy lejos. Se llevó sus dos manos a la cabeza, sorprendido, atribulado por la determinación del árbitro.

La protesta de Jambo le significó una amonestación. No hubo gol ni en este partido ni en los que restaban. En la última fecha, Curicó venció por goleada a Deportes Valdivia. Pero nuestra diferencia de gol fue un escollo que no pudimos superar. La fría estadística indicó que nos fuimos a Tercera División por un gol de distancia de nuestro antecesor, que jugó tan mal como nosotros. Un solo gol. Quizás ese tanto anulado a Jambo Ferreira Da Silva nos habría permitido salvar la categoría. Habría instalado a este discreto delantero brasileño en la historia del club como el hombre que nos rescató de las redes del descenso.

Pero eso no pasó.

Jambo Ferreira se fue de Curicó con el escaso prestigio de nunca haber anotado un gol y ser el único brasileño malo para la pelota que vi en mi vida. Bajamos a Tercera División. Quince años después, logramos regresar.

* * *

-Vos. Vení. Apúrate.

No había espacio para confusiones. Entre el guardia y yo no había nadie a esa hora por la calle aledaña al Nuevo Gasómetro. Giré la cabeza por las dudas, pero confirmé que el mensaje iba dirigido a mí. Por una razón que desconocía, el encargado de seguridad me pedía acelerar la marcha. No alcancé siquiera a saludarlo cuando me interrumpió.

-El resto aún no llega. Hoy se visten en el camarín dos, el que está bajo la tribuna preferencial.

No entendía nada. No dije nada tampoco. Obedecí y me fui directo al vestuario indicado. El estadio estaba desierto. Apenas un par de señores limpiando los accesos del estadio. En dos días más el recinto estaría atiborrado de público. San Lorenzo de Almagro no era campeón desde la temporada ’95, cuando en la última fecha vencieron como visitantes a Rosario Central y aprovecharon la caída de Gimnasia y Esgrima de La Plata contra Independiente en su casa. Seis años sin coronarse era una espera demasiado prolongada para la afición.

Entré al camarín. No había nadie. Una pizarra blanca tenía escrito un diseño de trabajo semanal. Cada práctica estaba detallada con el énfasis de cada sesión. Pude leer que el martes efectuaron ejercicios de balón parado. El miércoles fútbol reducido en jornadas de mañana y tarde. El jueves se paró el equipo titular. Saqué mi libreta de apuntes y escribí todos los datos que ese fortuito espionaje me permitió recabar. El vestuario es el lugar sagrado para los jugadores y los técnicos. Poder ingresar, desplazar el tupido velo, rescatar información, era mucho más de lo que esperé esa mañana cuando tomé mi primer avión en el aeropuerto de Santiago.

Me saqué la mochila y me fui a un rincón. Poco a poco comenzaron a llegar jóvenes muchachos que no reconocí. Pronto apareció un jugador de cabello rubio y rizado. Lo distinguí de inmediato. Era Fabricio Coloccini, joven defensor, seleccionado argentino sub 20, que se había ganado un puesto de titular en el once del Ingeniero. Recién ahí me percaté que el guardia me había enviado directo, sin estaciones, al mismísimo vestuario del primer equipo. Esta percepción se comprobó cuando aparecieron, con diferencia de minutos, Sebastián Saja, Leandro Romagnoli, Leonardo Rodríguez, Horacio Ameli, Eduardo Tuzzio, Bernardo Romeo, Sebastián Abreu. No había duda. Estaba en el lugar secreto del inminente campeón del fútbol argentino.

Pensé en irme silencioso, sin que nadie lo advirtiera. Pero tardé demasiado en mover los pies. Vistiendo el buzo oficial del club, Manuel Pellegrini ingresó al camarín. Traía un vaso blanco con un líquido humeante. Un silbato colgado al cuello. Con un vozarrón saludó al plantel, quienes respondieron al unísono con un sonoro Buenos Días.

Lejano a la imagen que tenía del entrenador, se veía muy relajado y cercano con los futbolistas. Lanzó un par de bromas. Probablemente iba a comenzar a entregar las instrucciones cuando apreció a un invasor sentado en un rincón. Era yo.

-¿Y usted, qué hace acá?

Sentí cómo sus ojos se clavaron en mí. Un rubor escarlata cubrió mi rostro. Pude percibir el aumento instantáneo de mi temperatura corporal. No atiné a modular palabra alguna cuando Pellegrini, visiblemente molesto, repitió la interrogante.

-Le pregunté qué hace usted acá.

El tránsito entre mi asiento y el punto donde estaba el indignado DT me pareció una travesía eterna. Escuchaba las risas mal disimuladas de los futbolistas tras cada paso que avanzaba.

Llegué junto al técnico. Le expuse, tartamudeando, las razones que explicaban mi acceso al camarín. Le conté del guardia que me indicó el camino y cómo le hice al caso a sus instrucciones y que cuando me di cuenta que era el vestuario de San Lorenzo, no alcancé a escapar antes de ser descubierto.

Pellegrini me miró molesto. Siempre guardando la compostura, me preguntó por el nombre del guardia. Lo desconocía.

-¿Pero por cuál puerta entraste?-, inquirió.

Le apunté al sitio. El portón anaranjado. El técnico chileno llamó a uno de sus asistentes y le pidió que fuera a buscar al encargado del acceso.

Mucho más calmado, en voz baja, evitando que alguien nos escuchara, me dio un sermón de aquellos.

-Tú eres periodista. Sabes que no puedes estar acá. Esa historia que me contaste no me la creo. Te voy a tener que pedir que te vayas inmediatamente. Pero primero quiero escuchar la otra versión.

Asentí rápidamente.

-Cómo le va don Manuel.

El mismo guardia que me permitió el ingreso, el que me orientó sobre cómo llegar al camarín, saludaba amistosamente al entrenador.

-Don Rubén. Buenos días. Me puede decir por qué dejó entrar a este señor-, le preguntó seriamente mientras me apuntaba.

-Porque era el entrenamiento, profesor. Y ya se ha atrasado varias veces, no quería que lo castigaran otra vez-, fue su sincera respuesta.

Pellegrini se rascó la cabeza antes de proseguir.

-Don Rubén. Este joven es periodista chileno. Yo lo conozco. Hoy la práctica es privada. Obviamente, la prensa no puede estar acá.

El rostro desencajado del custodio delató su sorpresa. Se sacó la gorra que traía y me miró con detención de arriba abajo. Varias veces. No articulaba palabra. El Ingeniero le insistió en que yo era periodista. Chileno más encima. El guardia nos vio a ambos. Primero a Pellegrini. Después fijó su vista en mí y me dijo con una mueca de asombro.

-Hijo de puta. ¡Eres igual a Angelucci!

Pellegrini reaccionó con una carcajada gigantesca, retumbante. Gilberto Angelucci era el tercer arquero de San Lorenzo. Don Rubén, el señor de la puerta, me confundió con el cuidavallas. Por eso fue tan amable, me permitió el ingreso y hasta me dio las claves para llegar pronto al vestuario.

Trató de disculparse, avergonzado. El entrenador no paraba de reír. Yo tampoco.

-No se preocupe, don Rubén. A todos nos puede pasar-, le dijo Pellegrini mientras me volvió a repetir que no podía estar ahí y que podíamos conversar, pero como correspondía. Después del entrenamiento y en la sala de prensa.

Me fui sin decir nada. Esperé con paciencia afuera del estadio hasta que el mismo don Rubén abrió la puerta para que un millar de reporteros, entre ellos yo, ingresaran a ver pasajes de la última práctica de Los Gauchos de Boedo.

Dos días después, San Lorenzo de Almagro venció 2-1 a Unión de Santa Fe y se proclamó campeón del fútbol trasandino.

Sigue a ADN.cl en Google Discover

Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.